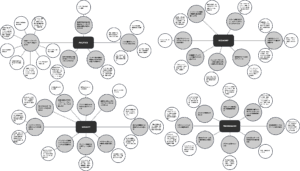

この記事は、トレンドの原動力を探るマーケティングセミナー「よげんの書」で発表した「よげん」をトピックごとに解説した記事です。よげんの書のウェブサイトから無料セミナーのお申込みや、講演資料やアーカイブ動画をご覧いただけますので、ご関心ありましたらお申込みください。

墓じまいの増加と多様化する供養の形

少子化と高齢化が進む日本において、お墓の管理や葬儀に対する負担を軽減し、気持ちを軽くする「デステック(DeathTech)」の動きが注目されています。 墓の移転や墓じまいに必要な改葬許可件数は、2023年度に16万6千件と、この10年で倍増しています。2040年には30万基の墓が消える試算もあり、お墓の管理負担が深刻化しています。 これに伴い、管理が不要な樹木葬や永代供養墓の購入が48.5%を占め、一般墓(17%)との差が年々拡大しています。亡くなる本人が生前に契約し、お墓の維持・撤去を代行する「お墓のみとり」も広がり、「子供や孫に負担をかけたくない」という選択をする人が増えています。

AIとメタバースを活用した新たな弔いの形「デステック」

AIなどのテクノロジーを活用した新たな弔いの形「デステック」も登場しています。

- ニュウジア: 生前の写真や音声を学習させ、年30万円でAI故人との対話サービスを提供しており、中国・韓国で利用が先行しています。

- アルファクラブ: メタバース霊園を開設し、VR空間で最大30人が集い、チャットしながら故人を悼む場を提供しています。 死亡者数のピークが2040年にやってくる中で、個々が弔い方をカスタマイズする需要が広がっていくと見られています。

政府によるデジタル遺言書の整備

政府も「デジタル遺言書」の整備を進めています。法制審議会は2026年改正目標で、パソコンやスマートフォンで遺言や思い出データを一括管理できる新制度の整備を進めており、紛失防止と終活の負担軽減が期待されています。 江戸時代以降、戦後の火葬普及で家墓が主流となった弔いの形態は、再び合葬墓や手元供養へと転換しており、「子どもや孫に負担を残さない選択」が重要視されています。