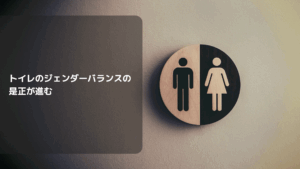

本ブログは、トレンドの原動力を探るマーケティングセミナー「よげんの書」が月次でまとめているPEST分析を解説した記事です。よげんの書ではウェブサイトから無料セミナーのお申込みや、講演資料やアーカイブ動画のダウンロードが可能となっていますので、ご関心ありましたらお申込みください。

2025年8月。世界は再び「分断の恒常化」という現実に向き合っています。

第2次トランプ政権による高関税、欧州の移民政策の変容、日本の曖昧な外国人受け入れ。それぞれの国が自国を守るために線を引き直す一方で、AIと自動化はその線を越えて社会を再構成しています。

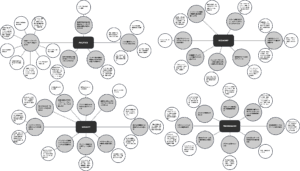

今月のPEST分析(Politics, Economy, Society, Technology)は、この『再配線』の過程を読み解きます。

POLITICS:政治

終わらない交渉が「自国優先の常態」をつくる

トランプ関税は「一時的な圧力」ではなく、「ディールの恒常化」として世界を動かしています。9月7日には日本への15%関税が発動し、輸出の約2割を米国に依存する日本企業は構造転換を迫られました。「トランプ流ディール」は再び注目を集めていますが、同時に「トランプ慣れ」が世界の警戒を鈍らせています。

欧州では、高齢化対策と移民受け入れが政治の争点になりました。ドイツでは介護職の2割を外国人が担う一方で、反移民世論が高まっています。フランスでは戦後初の人口自然減が現実化し、「老いる欧州」は新たな社会不安を生み出しています。

日本でも、外国人政策の司令塔が欠けたまま制度が分断的に進行しています。結果として、外国人支援の地域格差が広がり、社会の摩擦が潜在化しています。国家も個人も「頼らない」を選ぶ構造が、政治の新しい常態となっています。

ECONOMY:経済

余剰資金と格差が生む“豊かさの変容”

企業は過去11年で最大規模の「カネ余り」に直面しています。内部留保は25兆円を超え、国内投資よりも海外展開を優先しています。一方で、最低賃金は1118円へと上昇しつつも、実質所得の改善には結びついていません。賃上げの影で「106万円の壁」問題が再燃し、働き控えが加速しています。

若者の消費行動も二極化しています。就職1年目で「億ション」を購入する20代が増え、住宅ローンの超長期化(フラット50)の契約者数は2.6倍に達しました。エルメスやプラダは円安を追い風に最高取扱高を更新し、富裕層の消費は勢いを増しています。一方で、ポイント経済に疲れた若者が「推し」の画像や限定特典でブランドを選ぶなど、感情消費が拡大しています。

この構造は、デジタル赤字(3.4兆円)がインバウンド黒字を相殺する現象とも重なります。観光立国としての成功が、デジタル産業の脆弱性に吸収されています。『豊かさ』は二重構造の中で分断されたまま、形を変えていきます。

SOCIETY:社会

“嫌い”と“トキ”が生むイノベーション

分断が常態化する社会では、逆説的に「異なるものへの接近」が価値を生んでいます。九州のクルーズ列車「ななつ星」とユニクロの協業は、「嫌い」や「遠い存在」へのアプローチが新市場を開く事例として注目されました。離れている対象の用事(JOB)を見つめることからイノベーションを生む流れが広がりつつあります。

また、食文化では「トキ消費」と「タイパ消費」が並行して進化しています。短時間で体験を得る『賞味期限5秒』の価値と、長時間をかけて体験する『没入型の時間価値』が共存しています。50代の学び直し、トイレのジェンダーバランス改善、ペンシル住宅の老後不安など、生活の課題と最適化がさまざまな層で進んでいます。効率と共感をどう両立させるか──社会はそのバランスを探る段階にあります。

TECHNOLOGY:技術

AIの“停滞と深化”が同時に進む

AIは進化の最前線にいながら、自己矛盾の時代を迎えています。キリンHDは経営会議に仮想役員を導入し、旭鉄工はAIクローンによる意思決定支援を始めました。一方で、日経・朝日が米AI検索企業を提訴するなど、著作権問題が表面化しています。オープンAIの方針転換をめぐり、「AIをどう扱うか」が倫理と制度の境界を揺さぶっています。

現場ではAIが実務を再設計する力を強めています。ファミリーマートではAIが棚割りを自動提案し、販売効率が最大10%改善しました。農業分野では自動運転トラクターが普及し、労働力不足を補っています。家事ロボットも静かに浸透し、AIは『人間の補助者』から『共創者』へと変わりつつあります。しかし、MIT Tech Reviewは「GPT-5の肩透かし」を指摘し、生成AIの革新速度に疑念が生まれています。テクノロジーの未来は、加速ではなく『人間との共進化』の深さで測られる時代に入っています。

分断の恒常化を超えて

分断が各所で恒常化しています。国と国、企業と個人、人間とAI──それぞれの境界は固定化されつつあります。

しかし、この「恒常化」は終着点ではなく、再配線の途中と考えたいです。

2025年8月のPEST分析が示すのは、変化の加速ではなく、関係の再設計です。分断を恐れるより、どの線をまたぎ、どこでつなぎ直すか。それこそが、次の秩序を築くための問いではないでしょうか。