本ブログは、トレンドの原動力を探るマーケティングセミナー「よげんの書」が月次でまとめているPEST分析を解説した記事です。よげんの書ではウェブサイトから無料セミナーのお申込みや、講演資料やアーカイブ動画のダウンロードが可能となっていますので、ご関心ありましたらお申込みください。

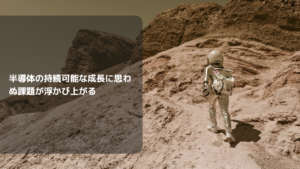

2025年9月は、「どこを目指すのか」という問いが、国家・企業・個人のあいだで同時に立ち上がった月でした。米国に人材が集まる時代が揺らぎ、グローバル通貨への信頼が崩れ、推しや地域が経済圏として成立し、自動運転や無人店舗がローカルから立ち上がる未来が現実味を帯びてきました。これまで“正解”とされていた中心が、少しずつ相対化されていく流れです。

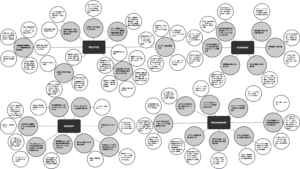

今月のPEST分析(Politics, Economy, Society, Technology)では、こうした中心地の再配置を4つの軸から読み解きます。

POLITICS:政治

米国という「目的地」の終わりと、内側に作られる経済圏

最初に目につくのは、米国の「吸引力」が落ちているという現実です。かつては憧れの到達点として機能していたアメリカで、今は「行きたくない」という声が増えています。入国者数は5月時点で4年ぶりに減少し、観光目的の渡航さえ敬遠されるようになりました。背景には、移民問題の先鋭化と、それに伴う社会不安のイメージがあります。

さらに深刻なのは就労・定住のハードルです。高度人材向けビザの取得はかつてないほど厳格化し、ビザ取得にかかる費用は年1500万円級、永住権コストは1.5億円級ともいわれる水準に達しています。ITエンジニアを中心に採用してきたインド企業からも「事業継続に支障が出る」という声が上がっており、H-1ビザの制限はアメリカへの人材流入を鈍らせています。「アメリカに渡って伸ばす」というキャリアモデルが、当たり前ではなくなってきています。

その一方で、米国の内側では「自分たちだけの経済圏」をつくろうとする動きが加速しています。MAGA支持層を対象にした「保守系アマゾン」と呼ばれる購買プラットフォームにはすでに数百万人のユーザーが集まり、政治的帰属意識と消費行動が結びついた市場が形成されています。思想や文化的アイデンティティを軸とした購買行動が「ひとつの国の中に別の流通経済を生む」という段階にまで来ています。投資家からの評価はまだ限定的で、成長期待は高くありませんが、この動きは国全体の市場ではなく私たちの市場という設計思想を持っている点が重要です。

日本国内でも、似た「内側の編成」が動き始めています。たとえば「ふるさと大使」です。これは観光・イベント・文化発信を担う存在として各自治体が積極的に導入しているもので、全国の3割近い自治体が制度化しています。単なる観光キャンペーンではなく、著名人やキャラクター(ご当地アイコンを含む)を起点にファンの来訪を呼び込み、その経済効果が地域の財源に転換される仕組みになっています。地域そのものが推される対象として振る舞い始めているのです。

国内政治では、最低賃金引き上げをめぐる対立も激しくなっています。秋田県のように「一気に80円上げるべきだ」という動きもあれば、岩手県のように経営側が反発して審議がこじれるケースもあります。地方ごとの産業構造や賃金水準の差が、これまで以上に露骨な対立として浮上しています。

持ち家についても、マンション価格が年収の10倍という状況が当たり前になり、従来の「持ち家は人生の安定」という国の設計そのものに見直し圧力がかかっています。中古や空き家の再活用が政策レベルで語られるようになり、住宅も「新築を買う時代」から「今あるものを編集して住む時代」へ移行しつつあります。

そしてもうひとつ、日欧の政治に「似てきた」と感じる人が増えています。首相・大統領が短いサイクルで交代し、極右的な勢力が支持を集めるという構図は、日本とヨーロッパの双方で同時に起きている現象です。政治の安定より、いまを変えたいという衝動のほうが可視化されてきたということです。

まとめると、政治領域では「憧れの中心」が薄れ、その代わりに「身内の経済圏」や「地域の稼ぎ方」が前面に出てきていると言えます。

ECONOMY:経済

「小さく勝つ」モデルと通貨不信の時代

経済では、2つの動きが目立ちました。ひとつは、ローカル側からの成長意欲です。もうひとつは、これまで安定だと思われていたものへの不信です。まず前者について。

「売上高100億円」を目標に掲げる中小企業が全国で増えています。設備投資や人材投資を前提に、明確に成長戦略を描く企業の姿が見られます。国も中小向けの支援制度を用意し、このスケール感に挑戦する企業はすでに1700社規模に達していると言われています。100億円は大企業の領域ではなく「目指せるサイズ」として地方に共有される目標になりました。

消費や小売の現場にも変化があります。規格外の食材や未利用の素材を活用して、新しい価値をつくるフードビジネスが静かに伸びています。これまで市場に乗らなかったものを編集し、物語やサステナビリティの文脈をつけて届けることで、食そのものをロス対策ではなく「魅力の提案」として再定義しています。

また、訪日客向けのクレジットカード利用に手数料を上乗せする案が複数の大手カード会社で検討されており、インバウンドの増加がコストとして扱われる段階に入っています。観光客に頼るモデルはまだ続きますが、その設計には「誰が負担するのか」という視点が入り始めています。

マクロを見ると、資産と土地の重みが増しています。基準地価(標準的な土地価格)が4年連続で上昇し、特に東京都心の商業地では2桁台の伸びが見られました。円安と低金利を背景に海外マネーが日本の都市に流れ込み、再開発を後押ししています。ただし、これは二面性も持っています。住宅価格の高騰は若い世代をますます持ち家から遠ざけ、地方との格差を固定化する動きにもつながっています。「都市の価値が上がる=誰かのチャンス」ではなく、「都市の価値が上がる=誰かは住めない」という現実がはっきりしてきています。

労働市場に目を向けると、高卒採用の売り手市場化が進んでいます。企業は入社後の育成を前提に高卒での採用を強め、大学に通わせながら働ける制度や、大卒と同じ初任給を提示する例も出ています。これは、人材が奪い合いになっていることの裏返しでもあります。

そしてもうひとつ変化の兆しを提示します。「ドル以外の選択肢はあるのか」という問いが、いよいよ現実的になってきました。いま世界では、各国の中央銀行が金(ゴールド)を積み増ししており、その保有状況は1960年代半ばの水準に近づいています。ドルを一番の安全資産とみなさない動きが明確になってきました。「通貨Gゼロ」という言葉が示すように、どの通貨も絶対的な信頼を集められない状態が見えてきています。中国は人民元の国際化を進め、カンボジアは独自通貨をデジタルで維持しようとするなど、各国が「自分たちの通貨」を守る戦いに入っています。ドルの背中が、初めて本気で見える距離まで他の通貨が近づいてきたとも言えます。

また、エネルギーに関してはポジティブな兆しもありました。この夏は極端な猛暑でしたが、日本国内では電力に比較的余力があり、大規模な節電要請には至りませんでした。原発の再稼働や太陽光発電の拡大が一定のクッションとなり、地域間での電力融通も進んでいます。エネルギーの分散運用は、災害時だけでなく、経済の持続性という観点でも重要性を増しています。

SOCIETY:社会

生活は「推し」と「現実」の二重構造になる

社会の変化は、「生活のお金と感情」を中心に回っているように見えます。

まず、日常のインフラの変化として象徴的なのが自動販売機です。日本の街角の象徴でもあった飲料の自販機は、この50年で半減ペースまで減少する見通しが出ています。割高感やわざわざ買わないという消費者心理の変化が背景にあります。その一方で、和牛やギョーザなど高単価・ニッチな自販機は増えており、「自販機=飲料」という図式が崩れています。無人販売は、ただのコスト削減ではなく「買いたくなる演出ができるチャネル」として使い直されている段階です。

家計の側に目を移すと、いわゆる「パワーカップル(共働きで世帯年収1400万円級)」の存在感が語られました。夫婦ともに年収700万円クラスの世帯は増えているものの、消費全体を牽引するほどの力にはなっていないというのが実態です。むしろ、実質賃金は3年間で4%以上目減りしており、インフレによる圧迫が続いています。収入が高い家庭でも余裕があるわけではないという状況が、データとして可視化されてきました。

そんななかで、お金の流れ方そのものが変わり始めています。タンス預金は13兆円減少し、個人が手元の現金をリスク資産に移す動きが明確になっています。20代〜40代のうち「投資を始めた」と答える層は3割に達し、少額から投資を習慣化する人が増えています。国債を軸に設計された個人向けMMFが9年ぶりに復活し、「貯金ではなく運用へ」という合図はスローガンではなく、実際の行動になりつつあります。お金が、家の金庫やタンスの中ではなく、市場と制度のほうに戻っていく流れです。

価値観レベルの変化も進んでいます。若い世代は、クレジットカードを「どれだけポイントが貯まるか」ではなく「自分の推しをどれだけ支援できるか」で選び始めています。カードのデザインに推しのビジュアルが入ることや、限定特典の有無が意思決定の軸になっています。「推し活」はすでに1兆円級の市場とされ、もはや一部の熱狂ではなく、生活費と同じ重さを持つ支出とみなされています。推しに使うお金は光熱費と同列に「削らないお金」として扱われ、会社選びや働き方にまで影響するという報告も出始めています。

ただし、チケット代やグッズ代の高騰によって、推し活の参加者数がやや減少しているというデータもあります。推しにささげたい欲望と、そのコストの高騰。このギャップに注目していきたいと思います。

もうひとつ大きい話は、人口と年齢構造です。日本では65歳以上の高齢者が総人口の29.4%に達し、3割目前となりました。就業する高齢者は930万人で、21年連続で増えています。これは高齢化が社会を「支える側」と「支えられる側」に分けるというより、高齢者自身が経済の担い手として組み込まれているという意味を持ちます。高齢者は守られる存在ではなく、社会を回す存在という扱いに変わりつつあります。

そして、出生率はさらに下がっています。北欧やフランスといった「成功モデル」とされた国でさえ出生率が再び低下しており、「制度を整えれば解決する」という考え方が揺らいでいます。日本でも、長時間労働を前提にした働き方や、「男は稼ぐべき」という価値観の圧力が若い世代の家庭形成を難しくしているという指摘が出ています。ライフイベントの選び方は、これまでの世代観では説明できない局面に入っています。

文化の側面では、ラグジュアリー市場で「日本のスニーカー」がプレゼンスを高めています。オニツカタイガーの高付加価値モデルのように、ラグジュアリーブランドの棚に日本のプロダクトが並ぶ場面が増えています。これは「消費の憧れ」が必ずしも欧米の既存ブランドに向かない、という意味でも象徴的です。

TECHNOLOGY:技術

AIは“代わり”ではなく“分身”になる

テクノロジー領域では、いくつかの未来が現実味を帯びてきています。

1つ目は「コピーロボット」の実装です。AIクローンが実際の人間の応対や判断をシミュレーションする事例が報じられ、24時間いつでも話を聞いてくれる相談相手としてのAIが本格的に立ち上がり始めています。これは単なるチャットボットではなく、特定の人物の判断基準や価値観に近い応答をする「分身」としてのAIです。

選挙の場面でも「仮想20代の有権者」をAIが再現し、どの候補に投票する傾向があるかを予測するなど、世論と政治参加の新しいインターフェースとしてのAIも生まれています。AIが市民代表のプロキシとして可視化される動きは、民主主義そのものの形を揺さぶるインパクトを持っています。

2つ目は、テクノロジーがローカルなインフラを拡張していくという流れです。JR東グループ系のコンビニ「ニューデイズ」は、無人店舗をローカル線の駅構内や地方路線に広げようとしています。Suicaなど既存の決済インフラを活用しながら、従来は採算が合わなかった場所でも店を維持できるようにする試みです。これは「地方の生活圏をどう支えるか」という社会課題と、小売の効率化が同じ場所で結びついた例と言えます。

3つ目は、ロボティクスと自動化の地に足のついた進化です。3Dプリンター住宅は、人手不足と住宅高騰という2つの課題を同時に解く打ち手として注目されています。従来より低いコストで住宅を提供できる可能性がある一方、素材や設備コストといった課題はまだ残っています。

トヨタは「ウーブン・シティ」を始動し、自動運転を前提にした都市型の実証環境を日本国内で本格的に動かし始めました。自動運転はもはや「いつ来るのか」という未来の話ではなく、「どこから広がるのか」という実装フェーズの話になっています。足がかりになるのは日本であり、その対象は物流だけでなく生活圏そのものです。

さらに、監視と安全の境界線も新しい段階に入っています。MIT Tech Reviewは、小売店舗の万引き対策としてドローンを使い、犯人を追跡し続けるサービスが登場したと報じました。「守るための監視」がどこまで許容されるのかという倫理の問題を突きつけます。監視のコストは技術的にはどんどん下がっていますが、同時に「そこまでやるのか」という違和感も社会の側に芽生えています。

そして、テクノロジーの意外な課題も見えてきました。半導体の世界では、エヌビディアをはじめとする企業が巨大な演算能力とデータセンター投資を進める一方で、電力の確保という現実的な制約に突き当たっています。AIの高度化はもはや「モデルを大きくするだけ」のゲームではなく、電源・送電・冷却といった社会インフラの戦いになっています。これは、AIが頭脳の勝負だけでなく基礎インフラの勝負にという土俵も現れたことを意味します。

同時に、森林によるCO2吸収は依然として重要な役割を果たしており、人間側の排出増をかろうじて下支えしています。ただしそれでも温暖化は止まらず、異常気象は継続しています。テクノロジーだけでなく、生態系そのものが「最後のインフラ」として扱われるようになる兆しも見えています。

これからの「中心」はどこに置くべきでしょうか

2025年9月は、「中心が1つではなくなる」という現実がはっきりと見えてきた月でした。

- アメリカに行けば未来がある、という物語が弱まりました。

- ドルを持っていれば安心、という前提にも亀裂が入りました。

- 推しや地域やローカル線といった「身近な単位」が経済圏として立ち上がりました。

- AIは道具ではなく分身になり、生活圏と政治圏の両方で存在感を持ち始めました。

- そして、日本の高齢社会は「支える側」と「支えられる側」を分けるのではなく、高齢者自身が経済をまわす担い手になるという形に変わりつつあります。

これからは「どの中心に参加するか」を自分で選ぶ時代になるのかもしれません。

国に参加するのか、推しの経済圏に参加するのか、地域に参加するのか、あるいはAIを自分の分身としてデプロイするのか。選べる中心が増えるということは、責任もまた個人に近づくということです。2025年9月のPEST分析は、「どこに属するか」という問い自体が、これからの競争力になることを示しているように見えます。