本ブログは、トレンドの原動力を探るマーケティングセミナー「よげんの書」が月次でまとめているPEST分析を解説した記事です。よげんの書ではウェブサイトから無料セミナーのお申込みや、講演資料やアーカイブ動画のダウンロードが可能となっていますので、ご関心ありましたらお申込みください。

2025年5月、世界は「システムの都合」と「人間の意志」のせめぎ合いの中にありました。

トランプ関税と米国の孤立化は、経済の「常識」を再び問い直し、インバウンドとデフレ輸出は、需給のバランスを一方的に揺さぶっています。同時に、AIは人の仕事を奪う存在ではなく「もう一つの経済軸」として組み込まれ、働き方も、給料日も、発電の仕組みさえも書き換えられようとしています。

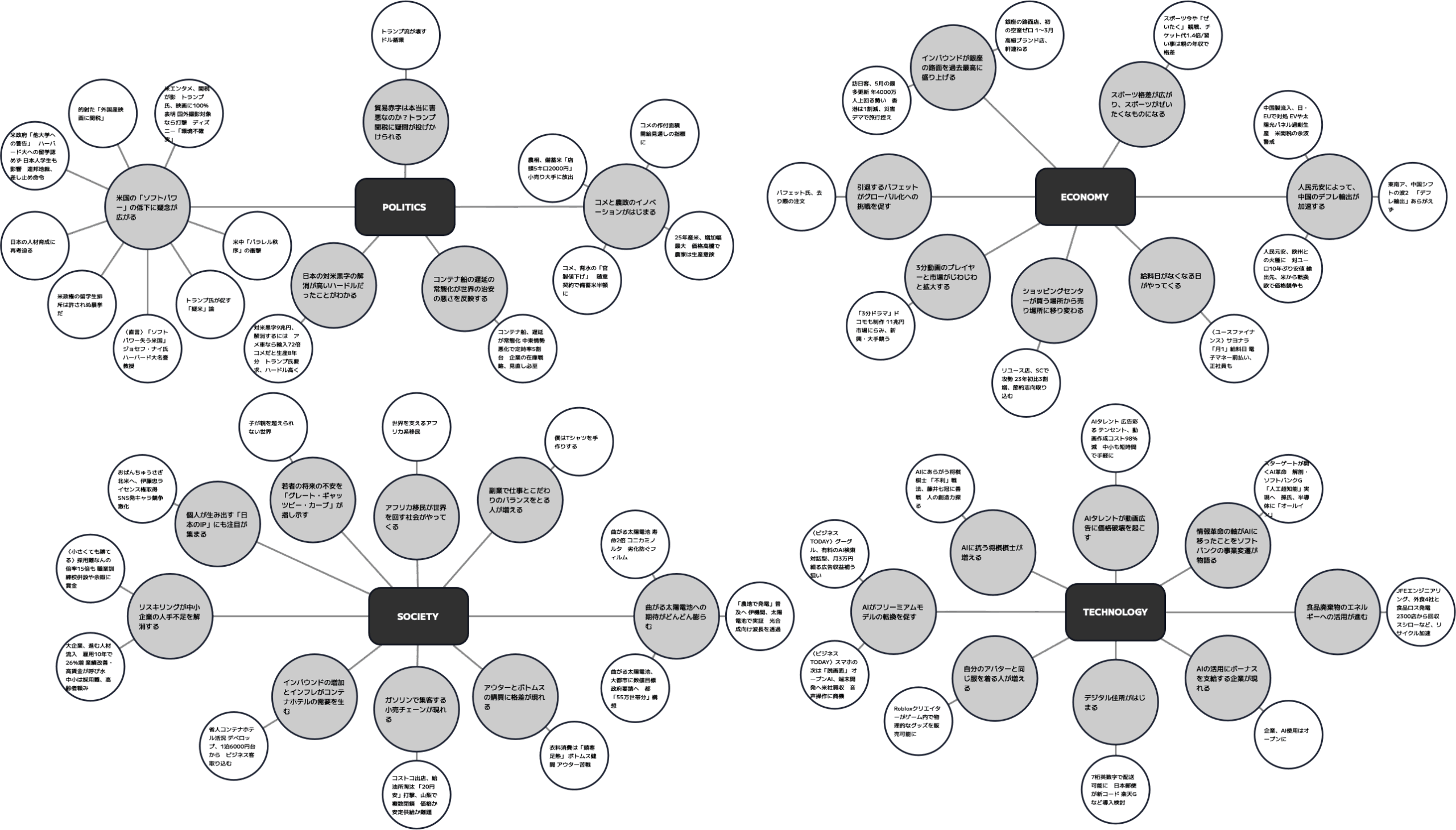

このレポートでは、2025年5月の世界をPESTの4つの軸で整理します。

POLITICS:政治

米国の「ソフトパワー」が試される

5月の政治の焦点は、アメリカの存在そのものに対する疑念です。世界を導いてきたアメリカの「ソフトパワー」が目に見えて衰えています。この言葉を提唱したハーバード大学のジョセフ・ナイ氏は、25年5月に逝去しました。彼が生前に警鐘を鳴らしていたのは、「米国が自らその魅力を手放そうとしている」ということでした。その象徴が、留学生の受け入れ制限です。ハーバード大学を含む他大学への留学を一時的に停止するという異例の措置が取られ、日本人学生にも影響が出ました。自由と教育・経済を軸に築かれた米国ブランドの根幹が、政治判断によって崩れ始めています。

一方で、トランプ政権が推進する関税政策は、映画や音楽といったエンタメ領域にも波及しています。ディズニーのようなグローバル企業が関税を背景に国外での撮影をためらい、米文化そのものの輸出力が弱まりつつあります。「ソフトパワー」とは軍事でも経済でもなく、他国が憧れる文化の力でした。いま、それが自国の手で壊されているのです。

貿易をめぐる発想も大きく変わり始めました。「貿易赤字=悪」という従来の理解に疑問が投げかけられ、トランプ関税の実効性にも再考の声が上がっています。ドルの循環が途切れれば、むしろ米国の強さを支えてきたグローバル需要そのものが減退するという逆説的なリスクが浮上しています。世界の信頼と購買力を引き寄せる力──それがソフトパワーの本質だとすれば、米国は今、その磁場を自ら弱めているのかもしれません。

日本では、対米貿易黒字の縮小要請が現実的に不可能であることが数字で明らかになりました。米国の要求を満たすには、米国車輸入を72倍にするか、コメ生産を8年分減らす必要があるという試算が出ています。グローバルな力の均衡を貿易で実現するという考え方が、すでに現実と乖離していることを示しています。

また、世界の物流も揺れています。中東情勢の悪化によりコンテナ船の遅延が常態化し、定時到着率は50%台に低下しました。治安の悪化が物流そのものに跳ね返り、企業は在庫戦略を根本から見直さざるを得なくなっています。この遅れの常態化は、世界の風紀やモラルの低下と重ねてみてもよいのではないでしょうか。

一方で、農政には新しい兆しがあります。コメの備蓄米を半額で市場に放出し、農家の再生産を支援する動きが始まりました。農政は「補助」から「価格の設計」へと移りつつあり、テクノロジーや気候対策と結びついた「コメの再定義」がはじまっています。

ECONOMY:経済

ドルの重さが薄れ、「給料日」がなくなる世界へ

経済のキーワードは「通貨」「労働」「消費」の3つです。

まず、中国経済の動きが注目されました。人民元安が進行し、中国は輸出を拡大するために製品価格を下げ、世界への「デフレの輸出」を強めています。EVや太陽光パネルなど、過剰生産品の流入が日本やEU市場を圧迫し、米国の関税強化が巡り巡って世界の価格競争を加速させるという構図が生まれています。安いものがあふれても、利益は薄まり、供給過剰の構造はさらに強化される。この悪循環が世界経済の次のリスクになりつつあります。

消費の世界では、「ラグジュアリー」の二極化が進行しています。銀座の路面店は空室ゼロ、訪日客は年4000万人を突破する勢いと好調ですが、同時にスポーツや文化活動の価格は跳ね上がり、一般の人にとって「ぜいたく品」になりつつあります。スポーツ観戦のチケット代は1.4倍、子どもの習い事も親の年収によって続けられるかどうかが分かれる時代。文化にアクセスできるかどうかは、経済格差の新しい指標になり始めています。

その裏で、中小企業の挑戦も続いています。ショッピングセンター内でリユース店舗が急増し、消費者の買うより売る行動が日常化しています。そして、金融の世界では「給料日」という概念が再構築されつつあります。電子マネーによる前払いサービスが一般化し、月1回の支給というルールそのものが崩れ始めています。働いた分だけ即座に受け取る──時間とお金の関係が流動化しています。これは単なる便利さではなく、「お金が貯まる仕組み」から「お金が動き続ける仕組み」への転換です。

また、投資の世界では、ウォーレン・バフェット氏の引退が象徴的な出来事でした。最後の言葉は「グローバル化の再設計を恐れるな」。市場の分断と保護主義が広がる中で、彼が残したのは「信頼のネットワークこそが資本」というメッセージでした。

SOCIETY:社会

「個人が経済を動かす」時代の輪郭が見えてくる

社会の変化は、個人がどう働き、何に属するかという問いに集約されます。

副業やリスキリングが定着しつつあり、「本業+こだわり」という働き方が現実になっています。職業訓練校を併設して採用を拡大する中小企業も増え、人材の「教育内製化」が進行しています。大企業からの人材流入も増加し、雇用の境界が曖昧になっています。働くという行為が「所属」ではなく「選択」に変わりつつあるのです。

その一方で、社会全体の階層流動性には限界が見えています。「グレート・ギャッツビー・カーブ」と呼ばれる、親の所得と子の将来所得の相関が再び強まり、「子が親を超えられない世界」が広がっています。教育格差や地域格差は固定化し、努力だけでは報われない構造が再び注目されています。

国際的には、アフリカ系移民が世界の労働市場を支える新しい軸が見えてきました。欧米の労働力不足を補う形で移民が流入し、物流・介護・テクノロジー分野を中心に、世界経済を実際に回しているのは彼らだという指摘もあります。グローバルサウスの存在感が人口論ではなく、経済実働として浮かび上がってきました。

また、文化とライフスタイルの領域では、SNS発のキャラクターや個人IPが「日本の新しい輸出品」になっています。

「おぱんちゅうさぎ」のようなキャラクターが北米進出を果たし、伊藤忠のライセンス事業がそれを支えています。個人の発想とSNSの拡散力が、ナショナルブランドと比肩する輸出力を持ち始めています。

エネルギーと気候変動の面では、「曲がる太陽電池、ペロブスカイト」への注目が急上昇しています。農地と共存できる発電技術が実用化され、大都市では55万世帯分の導入目標が立てられました。太陽光パネルが「屋根に貼るもの」から「暮らしの一部」に変わりつつあります。

TECHNOLOGY:技術

AIが経済そのものを再設計し始める

テクノロジー領域では、AIが「業務効率化」だけではなく「経済構造の前提」を変え始めています。

注目されたのは、ソフトバンクグループが宣言した「人工超知能(ASI)へのオールイン」です。孫正義氏は「情報革命の中心はインターネットからAIへ移った」と述べ、半導体投資を拡大しました。ソフトバンクの変遷そのものが、産業革命の「次の主役」を象徴しています。

AIはすでに広告・メディア・金融などあらゆる産業で中核化しています。テンセントが発表したAIタレントは、動画広告の制作コストを98%削減し、企業が数分で高品質な映像を生成できる時代を開きました。同時に、Googleは有料AI検索を開始し、フリーミアム(無料+課金)モデルの転換をリードしています。AIが「無料で使える便利なもの」から「社会インフラに課金する対象」に変わり始めました。一方で、OpenAIは「脱画面」型のデバイスを開発中で、人とAIの関係をもう一段自然なものにしようとしています。

AIの影響は職業倫理にも及んでいます。将棋の世界では、AIの最適解に逆らう戦法を使う棋士が登場し、「不利の中にこそ人間の創造性がある」という思想を体現しているのが興味深いです。同じように、企業がAIの活用量に応じて「ボーナス」を支給するなど、AIリテラシーが新しい評価軸になる流れも見られます。AIを「使われる側」ではなく、「使う能力」が報酬を左右する時代です。

また、生活のデジタル化も進行しています。日本郵便が英数字7桁の「デジタル住所」を導入し、楽天などが活用を検討しています。物理的な住所とデータ上のIDが連動することで、配送や位置情報サービスが一段と高度化します。これは「インターネット上の住所」が現実社会に接続される、ひとつのターニングポイントです。

そしてもうひとつ、エネルギー分野でも変革が起きています。JFEエンジニアリングがスシローなど外食4社と連携し、食品廃棄物を発電に再利用する仕組みを始動しました。ゴミではなく燃料として扱う循環の仕組みが広がり、廃棄物が新しいエネルギー資源に変わろうとしています。

「AI革命」は、人間の再定義と考えよう

2025年5月は、テクノロジーの進化よりも、人間の立ち位置が問われた月でした。

- 米国はソフトパワーの衰退によって「憧れの中心」から外れつつあります。

- 世界経済は、人の意志とは無関係に「通貨と物流」の歪みに左右されています。

- 働く個人は「本業+α」で自分の価値を再設計し、学び直しを続けています。

- AIは職業の代替を超えて、社会インフラの骨格そのものを塗り替えようとしています。

すべての変化の根底にあるのは、「選択を人間に戻す」ことです。AIが発達しても、物流が遅れても、為替が揺れても──最後に動くのは人間の判断です。AI革命の前にあるのは、人間の“再定義”なのかもしれません。5月のPEST分析では、その静かな幕開けを感じました。