この記事は、トレンドの原動力を探るマーケティングセミナー「よげんの書」で発表した「よげん」をトピックごとに解説した記事です。よげんの書のウェブサイトから無料セミナーのお申込みや、講演資料やアーカイブ動画をご覧いただけますので、ご関心ありましたらお申込みください。

日本のIT産業は、デジタル化への投資が増えたにもかかわらず、その労働生産性がG7の中で最も低く、さらに低下傾向にあるという課題が明らかになっています。

生産性の低下と「人手頼み」モデル

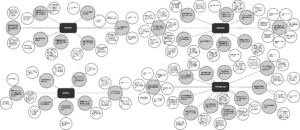

2019年から2023年の5年間で、日本のIT産業の労働生産性は13%低下し、G7で最下位となっています。 コロナ禍でDX投資需要が増加したため、IT企業は人員拡大を急ぎ、就業者数は2割増(235万人)となりました。しかし、付加価値の増加はわずか5%にとどまり、人手増が利益に十分つながっていません。

その原因は、日本のITが「人手頼み」の構造にあるためです。

多くの企業がDXを進める際に、IT企業に受託開発を依頼します。このため、案件ごとにシステムを一から作り込む必要が生じ、その開発、そして後の運用と保守に、多くの人手を貼り付けなければならない状況が生まれています。

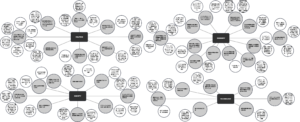

日米DXモデルの違い

この構造は、内製化が進む海外(特に米国)の状況と大きく異なります。

米国モデル: 米国では、IT技術者の6割以上が事業会社(AmazonやAdobeなど)に所属しています。彼らはAWSやAdobeなどのSaaSが提供する標準部品を組み合わせてシステムを構築し、効率的にDXを進めています。

日本モデル: 日本はIT企業への外注依存が続き、事業会社に所属するIT技術者の割合は米国の半分以下(26%)に留まっています。自社のルールに合わせた作り込みを外部に任せるため、結果的にDXが「人月勝負」に戻りやすく、企業内部でIT/DXの戦略を考える人材が少ないという構造的な問題があります。

生成AIと内製化の必要性

今後は、人手不足が進み、働く人が減っていく環境になります。そのため、IT技術者を増やすだけでなく、生成AIなどの技術を活用し、労働生産性を高めることが急務です。NTTデータのように全工程で生成AIを導入し、一人当たりの効率を2割高めようとする動きもあります。自社内にIT技術やAIを使いこなせる人材を置き、DXを外部任せにせず進めていく環境整備が求められています。