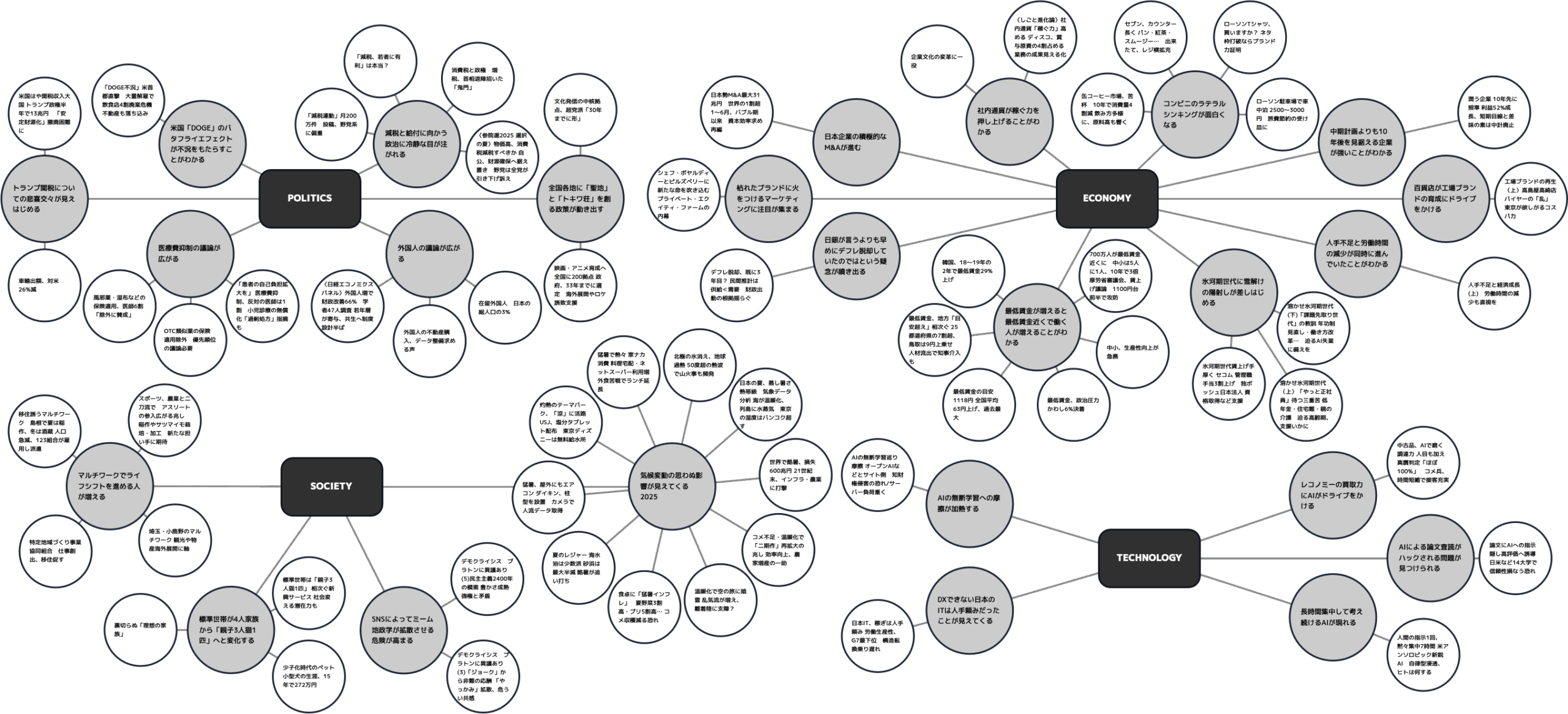

本ブログは、トレンドの原動力を探るマーケティングセミナー「よげんの書」が月次でまとめているPEST分析を解説した記事です。よげんの書ではウェブサイトから無料セミナーのお申込みや、講演資料やアーカイブ動画のダウンロードが可能となっていますので、ご関心ありましたらお申込みください。

2025年の夏は、気温と情報の両面で熱を帯びました。猛暑とインフレ、AIの加速と人手不足。それぞれが独立した問題のように見えますが、実際にはすべてが「再構築」という共通の流れの中にあります。

今月のPEST分析(Politics, Economy, Society, Technology)は、この「熱の季節」に見えた社会の新しい接続点を追います。

POLITICS:政治

文化が経済政策の延長線に置かれる時代へ

政治の焦点は、減税や給付といった短期的な対症療法から、「文化を軸にした国家戦略」へと広がりを見せています。政府は2033年までに映画・アニメ関連の拠点を全国200か所に整備する方針を打ち出し、「聖地」や「トキワ荘」構想が現実味を帯びています。文化産業を外交や観光と結びつけ、経済の再生装置として活用する動きです。

一方、減税をめぐる議論は過熱しています。消費税減税を訴える声は強まるものの、財源論の整合性を欠いた議論が多く、国民の間でも「政治的パフォーマンスではないか」という冷めた見方が広がっています。SNSでは「減税運動」投稿が月200万件を超え、世論の熱量が可視化されるほどです。

また、米国では「DOGE不況」と呼ばれる現象が発生しました。米国政府の効率化を目指す組織「DOGE(米政府効率化省)」によって、飲食業・不動産を中心に大量解雇が発生し、地域経済が冷え込みました。一方でトランプ政権の関税収入は半年で13兆円に達し、「撤廃困難な安定財源」として定着しつつあります。

政策の成功と失敗が混ざり合うこの状況が、分断の恒常化を象徴しています。

ECONOMY:経済

中長期の視野を取り戻す企業が未来を動かす

経済では、「10年先を見据える企業」が存在感を増しています。味の素が中期経営計画を廃止し、長期視点での利益成長を掲げたように、短期業績よりも持続的な価値創出を重視する企業が少しずつ増えています。人手不足や金利上昇といった不確実性の中で、長期的な羅針盤を持つことが競争力の源泉になろうとしています。

また、百貨店が工場ブランドの育成に動き出しました。高島屋高崎店が地方の縫製工場と連携し、「東京が欲しがるコスパ力」を発掘する取り組みは象徴的です。これは地方の製造業を再編集し、百貨店が再び“目利き”として機能し始めたことを意味します。

ローソンが駐車場で車中泊を受け入れたり、オリジナルTシャツを販売したりするなど、コンビニ業界にも「ラテラルシンキング(水平思考)」の波が来ています。セブン-イレブンもレジ横スペースを再構成し、パンやスムージーなど“即時消費型”商品の開発を進めています。「買い物空間の再設計」が、小売業の新しい成長軸になりつつあります。

さらに、企業の中には「社内通貨」を導入して生産性を高める動きもあります。ディスコでは賞与原資の4割を社内通貨で運用し、従業員の貢献を見える化しています。この“経済の内面化”が、次のマネジメントの形になるかもしれません。

SOCIETY:社会

酷暑が人間の関係性を再定義する

今夏を象徴する言葉は「気温」でした。東京の湿度はついにバンコクを超え、北極の氷は過去最低を記録。酷暑による損失はいずれ世界で600兆円規模に達すると試算されています。この異常気象は生活の細部まで影響を及ぼしています。外食は苦戦し、宅配・ネットスーパー利用が増加。USJやディズニーランドは「涼を提供するインフラ」として塩分タブレットや給水所を設置しました。

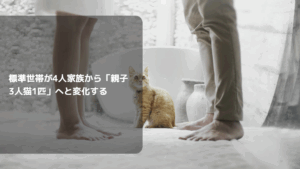

家庭の姿も変化しています。かつての「標準世帯=4人家族」に代わって、「親子3人+猫1匹」というライフスタイルが社会の基準になりつつあります。ペットが家族単位の一部となり、住宅・保険・サービスの設計が変化しています。「人間中心社会」の再定義が、静かに始まっています。

さらに、マルチワークを通じたライフシフトが広がっています。島根では、夏は稲作、冬は酒蔵で働くスタイルをアピールして移住につなげています。複数の仕事を組み合わせることで、地域経済を循環させる仕組みが育っています。この柔軟な働き方は、少子高齢化社会の持続性を高める新しい解答になる可能性があります。

TECHNOLOGY:技術

AIの光と影が同時に拡大する

テクノロジー分野では、AIの進化が新たな課題を生み出しています。学術論文の査読プロセスにおいて、AIが「評価を操作できる」ことが確認され、信頼性が揺らいでいます。同時に、AIによる無断学習をめぐる摩擦も激化し、著作権・知財・サーバー負荷といった問題が複合化しています。

一方で、AIが経済の裏側で価値を生み出す動きも進んでいます。中古品の真贋判定をAIが担い、「レコノミー(再利用経済)」の精度を高めています。コメ兵の導入事例では、真贋精度がほぼ100%に達し、接客時間の短縮につながっています。AIが“買い取る力”を高めることが、リユース市場の新しい推進力にもなりそうです。

注目すべきは、「長時間集中して考え続けるAI」の登場です。米Anthropic社の新モデルは、1回の指示で7時間以上思考を続けることが可能になりました。これは人間の「集中の限界」を超えるものであり、AIが単なる支援ツールから“継続的思考体”へと進化したことを示しています。

一方、日本のIT産業は依然として「人手頼み」の構造を脱しきれていません。労働生産性はG7最下位であり、DXの遅れが構造的課題として残っています。AIの台頭と人手依存の共存──このねじれが、日本社会の課題です。

熱が示すのは、限界ではなく再構築の始まり

2025年7月のニュースは、どれも「熱」を帯びていました。

政治の熱量、経済の熱意、社会の体温、そしてテクノロジーの熱暴走。しかし、その熱は破壊ではなく再構築の兆しでもあります。文化は経済の一部となり、働き方は季節に合わせて変化し、AIは思考の限界を超えました。すべてが混沌として見える中で、「新しい秩序を描くための温度」を取り戻しているのかもしれません。

この夏の熱は、変化の始まりを知らせるサインと捉えてみたいです。