この記事は、トレンドの原動力を探るマーケティングセミナー「よげんの書」で発表した「よげん」をトピックごとに解説した記事です。よげんの書のウェブサイトから無料セミナーのお申込みや、講演資料やアーカイブ動画をご覧いただけますので、ご関心ありましたらお申込みください。

100年時代をどう生き抜くかという「ライフシフト」の概念が現実のものとなる中で、複数の仕事を組み合わせる「マルチワーク」が、持続可能な生き方・働き方として注目されています。

ライフシフトの概念とマルチワークの関連性

リンダ・グラットン氏が提唱する「LIFE SHIFT」では、人生がマルチステージ化し、変化が当たり前になるため、生涯を通じて生き方と働き方を修正していくことが重要であるとされています。 この考え方と連動し、日本では、国主導で特定の地域においてマルチワークの推進が始まっています。

地域課題を解決するマルチワーク支援

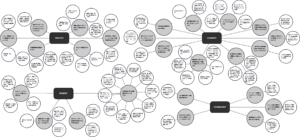

2020年に創設された特定地域づくり組合は、移住者を無期雇用し、季節や曜日によって複数の仕事を組み合わせて派遣しています。これは、一つの仕事だけでは通年の雇用が難しい産業や、保育・介護といった人手不足の深刻な産業の担い手確保につながっています。現在、全国123組合が653人の雇用を生み出しています。

具体的な事例として

島根県津和野町: 酒米作り、酒蔵での仕込み、林業といった季節労働になりがちな産業を組み合わせる「半農半X」が広がり、トリプルワークが実現しています。

島根県浜田市: 音楽人材を学童勤務と演奏会で両立させています。

アスリートのデュアルキャリア

マルチワークの考え方は、プロフェッショナルな分野にも広がっています。現役アスリートが体力や知名度を活かして農業に参入するデュアルキャリアです。例えば、千葉の3×3バスケットボールチーム「esDGz OTAKI.EXE」は、競技と稲作を両立させ、収穫した米を「籠米(かごまい)」として販売し、持続可能なスポーツへの取り組みを実現しています。

ライフシフトを見据えたマルチワークは、好きなことを長く続ける、あるいは新しい分野に広げるための持続可能な働き方につながる可能性を秘めています。