この記事は、トレンドの原動力を探るマーケティングセミナー「よげんの書」で発表した「よげん」をトピックごとに解説した記事です。よげんの書のウェブサイトから無料セミナーのお申込みや、講演資料やアーカイブ動画をご覧いただけますので、ご関心ありましたらお申込みください。

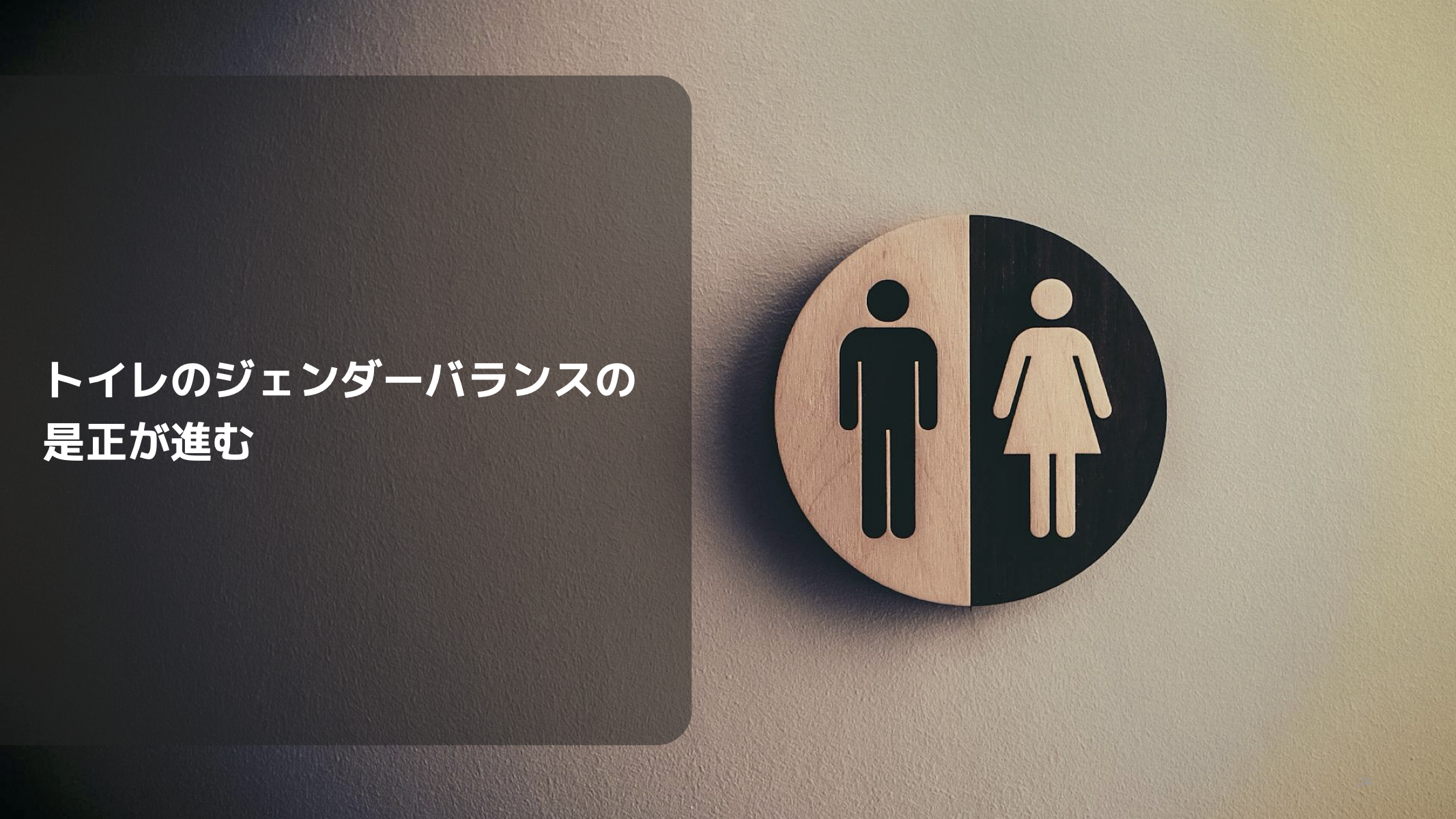

「女性トイレの行列」はなぜなくならない? 日常の当たり前に潜むジェンダーギャップ

イベント会場や商業施設で、女性用のトイレだけが長蛇の列になっている光景。多くの人が一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。私たちはこの状況を「仕方ないこと」として受け入れてしまいがちですが、この「当たり前」の裏には、解消すべきジェンダーギャップが潜んでいます。

数字で見るトイレの不均衡

ある調査によると、国内900カ所以上の公共トイレを調べた結果、全体の95%の施設で男性用便器の数が女性用よりも多く、その数は平均で1.7倍にも上ることがわかりました。同じ面積のスペースでも、男性用トイレは個室(大便器)に加えて小便器を多く設置できるため、構造的にこうした不均衡が生まれやすいのです。この長年の課題に対し、政府が動き出しました。2025年7月、政府はイベント主催者に対し、仮設トイレを設置する際は男女の混雑差が出ないようバランスを考慮するよう求める緊急通知を発出。さらに、国の重要政策を示す「骨太の方針」にも、女性トイレの改善を初めて明記しました。

「ミスコン」にも変化の波

ジェンダーバランスを見直す動きは、他の分野にも広がっています。その一つが「ミスコンテスト」です。かつては未婚女性であることが応募の条件でしたが、近年は性別を不問としたり、未婚要件を撤廃したりする自治体が増えています。ただし、山形市の「ミス花笠」のように、応募は男女可能でも名称は「ミス」のまま、衣装も女性用のみというケースもあり、社会の価値観と伝統との間で試行錯誤が続いているのが現状です。

G7最下位、日本のジェンダーギャップ

世界経済フォーラムが発表する「ジェンダーギャップ指数」で、日本は148カ国中118位、G7(主要7カ国)の中では最下位という厳しい評価を受けています。特に、政治分野での女性参画の遅れが全体の足を引っ張っています。一方で、2025年7月の参議院議員選挙では女性の当選者数が過去最多を更新するなど、少しずつではありますが、変化の兆しも見られます。

トイレの行列問題は、私たちの社会に根強く残る多くのジェンダーギャップの、ほんの一例に過ぎません。すぐに完璧な解決策が見つからなくても、こうした「当たり前」に疑問を持ち、議論を重ね、より良い社会を目指していくプロセスそのものに大きな価値があるのではないでしょうか。